Eva Heemann

1945 1970 - Danach!

„Wir waren wie Löschpapier, sogen alles gierig auf mit einer Lernbegierde und einem Verlangen nach Antworten, die uns heute fast unglaublich erscheinen.“ Renate Helmsley, geb. Ost, Abitur 1949

Am 8. Mai 1945 war mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht die NS-Herrschaft faktisch beendet worden von außen. Das vorherrschende Gefühl so Zeitgenossen sei Erleichterung über das Kriegsende gewesen, das vorrangige Interesse die Beseitigung von Kriegsschäden und die Rückkehr zu einem „normalen Leben“.

Nach dem Kriege

Aus Berichten ehemaliger Schülerinnen:

„Januar 1946. Dürftig gekleidet, einander kritisch und mißtrauisch betrachtend, fremd, kalt, aber auch voll Erwartungen standen wir im Vestibül des Ratsgymnasiums. Die Oberschule für Mädchen sollte wieder mit dem Unterricht beginnen. Wir wurden in ein Klassenzimmer im unteren Flur geführt. Es war viel zu klein für die Anzahl der Schülerinnen. Zu dritt saßen wir auf den für zwei Schüler bestimmten, festgefügten Bänken, in der Mitte ein dicker Balken. Unbequem, aber wir waren nicht verwöhnt. Die Fenster des Klassenraumes, durch Bomben zerstört, waren mit Brettern zugenagelt. Nur eine winzige Scheibe ließ das trübe Januarlicht hinein. Aber es war der beste Raum in dieser Zeit, den wir den Kellerräumen an der Kleinen Domsfreiheit, den Klassen der Möser-Mittelschule und dem Gemeindesaal der Bergkirche allemal vorzogen.

Aus allen Teilen des ehemaligen Großdeutschen Reiches zusammengewürfelt von 2 Wien bis Hamburg, Aachen bis Ostpreußen und Schlesien kommend, Ausgebombte, Flüchtlinge, Vertriebene und Einheimische, Töchter ehemaliger Nazis, jetzt inhaftiert, sowie Töchter von Widerstandskämpfern, früher inhaftiert, bildeten wir ein buntes Kaleidoskop, einen Mikrokosmos jener Zeit.

Uns allen gemeinsam war der Wunsch, unsere durch Kriegsund Nachkriegsereignisse zum Teil mehr als ein Jahr unterbrochene Schulbildung fortzusetzen. Drei Tage Schule pro Woche, abwechselnd morgens und nachmittags. Es war ein Anfang und für viele von uns eine neue Lebensphase. Es war kalt; nirgends gab es einen auch nur einigermaßen warmen Raum. Wir waren immer hungrig, und die tägliche Schulspeisung der UNRRA war der langerwartete Höhepunkt jedes Schulalltags. Wir hatten keine Bücher, keine Hefte, schrieben auf alten Kalenderzetteln und was immer wir finden konnten.

Unsere Lehrer und Lehrerinnen waren unsere Inspiration. Sie schöpften aus dem Reservoir ihres Wissens ohne jede technische Hilfe. Nur was sie selbst im Kopf hatten, konnten sie vermitteln und taten es mit Begeisterung und Schwung. Manche hatten das Glück gehabt, ihre Bücher zu retten. Ihre Bücherregale wurden unsere Leihbibliothek. Wir waren wie Löschpapier, sogen alles gierig auf mit einer Lernbegierde und einem Verlangen nach Antworten, die uns heute fast unglaublich erscheinen. Nach jahrelanger Begrenzung hatten wir das Bedürfnis, ineine neue Kulturwelt einzudringen. Diskussion war ein völlig neuer Begriff; wir hatten das Wort nie gehört. Angeregt durch den Unterricht, strömten wir in Vorträge, arrangiert von der Buchhandlung H. Th. Wenner, gingen bei Wind und Wetter in die Blumenhalle, wo das Theater notdürftig untergebracht war, sahen begeistert Thornton Wilders Theaterstücke, die deutsche Uraufführung von Anouilhs ‚Einladung ins Schloß‘. Auf den Puffern eines Hamsterzuges stehend, fuhr ich einmal nach Hameln, um einer Dichterlesung von Hans Carossa beizuwohnen.“ 1

„Als der Krieg zu Ende war und 1946 die Schule begann und wir endlich zu ‚allen Dingen‘, die uns die Diktatur des Dritten Reiches verboten hatte, Zugang hatten, tat sich für uns ein weites Tor auf, und bisher ungekannte Literatur, Musik, Kunst breiteten sich vor uns in ungeahnter Fülle aus. Und auch die Welt öffnete sich ein Geschenk, dessen Wert man kaum erahnen konnte.

Ein einfaches Beispiel: Ich erinnere mich noch gut daran, daß zur Weihnachtszeit im I. Stock der Schule am Wall montags morgens der Schulchor für uns, die wir uns dort versammelt hatten, sang: ‚Tochter Zion, freue dich‘ und ‚Es kommt ein Schiff geladen‘. Das war einfach wunderbar ich kannte es bis dahin nicht! Alles Neue verwirrte mich, machte aber auch froh und hoffnungsvoll. Trotzdem war es schwer, von nun an anders zu denken, seine eigene Meinung zu bilden, auszusprechen und zu vertreten, die erlangte Freiheit zu begreifen, zu leben und zu verteidigen. Es war eine Herausforderung. Jeder von uns bemühte sich, teils zaghaft, teils trotzig, teils selbstbewußt. Unsere Lehrer waren uns eine große Hilfe bei diesen ‚Gehversuchen‘. Sie unterstützten unsere Anstrengungen, unseren Schritt zu festigen, der uns dann durch unser späteres Leben bis heute trug.“ 2

Ein einfaches Beispiel: Ich erinnere mich noch gut daran, daß zur Weihnachtszeit im I. Stock der Schule am Wall montags morgens der Schulchor für uns, die wir uns dort versammelt hatten, sang: ‚Tochter Zion, freue dich‘ und ‚Es kommt ein Schiff geladen‘. Das war einfach wunderbar ich kannte es bis dahin nicht! Alles Neue verwirrte mich, machte aber auch froh und hoffnungsvoll. Trotzdem war es schwer, von nun an anders zu denken, seine eigene Meinung zu bilden, auszusprechen und zu vertreten, die erlangte Freiheit zu begreifen, zu leben und zu verteidigen. Es war eine Herausforderung. Jeder von uns bemühte sich, teils zaghaft, teils trotzig, teils selbstbewußt. Unsere Lehrer waren uns eine große Hilfe bei diesen ‚Gehversuchen‘. Sie unterstützten unsere Anstrengungen, unseren Schritt zu festigen, der uns dann durch unser späteres Leben bis heute trug.“ 2

„Die Oberschule für Mädchen stellte hohe Ansprüche. Nach einem strengen Ausleseprinzip war die Zahl der Schülerinnen unserer Klasse 10 in kurzer Zeit von 40 auf die Hälfte zusammengeschrumpft. Ein Teil dieser Schülerinnen wurde dem hauswirtschaftlichen Zweig zugewiesen, anderen wurde geraten, auf die Berufsschule zu gehen. Die Chancengleichheit, wie sie später an allen Schulen eingeführt wurde, war 1946 noch ein unbekannter Begriff. Auch die Geschlechter waren nach Schulen noch scharf getrennt. Die Forderungen im Lehrstoff waren auf Strenge und Disziplin ausgerichtet. Der Zensurenspiegel 3 war niedrig gehalten. Die Lehrer erteilten ein „Sehr gut“ nur in Ausnahmefällen bei hundertprozentiger Richtigkeit. Im mündlichen Abitur wurden die Schülerinnen in drei von zwölf Fächern geprüft, ohne daß ihnen die Prüfungsfächer vorher bekannt waren. Ich hatte mich auf Englisch und Französisch vorbereitet, wurde aber in Erdkunde und Biologie geprüft. Zur Vorbereitung dafür bekam ich gerade fünf Minuten Zeit. Die Themen blieben fest in meiner Erinnerung eingeprägt: ‚Beschreiben Sie die Bedeutung Kanadas im britischen Dominion!‘ und ‚Vergleichen Sie Goethes Metamorphose der Pflanze mit der Entwicklung eines menschlichen Embryos!‘ ” 4

„Unterrichtsinhalte vor dem Zusammenbruch des ‚Dritten Reiches‘ und nach 1945 die Pädagogen mußten sich mit dem grundlegenden Wandel auseinandersetzen. Wir Schülerinnen erlebten die unterschiedlichen, fast gegensätzlichen Inhalte in einigen Unterrichtsfächern, vor allem Deutsch, Biologie und Geschichte, besonders deutlich. Während z.B. in Geschichte vor 1945 die Germanen als ein vorbildliches Volk tapferer Männer und Frauen dargestellt und die Römer als faul und dekadent geschildert wurden, waren die Germanen nach Kriegsende rohe Barbaren und die Römer die geistig hochstehende, kultivierte Bevölkerung des damaligen Europa. Es verwundert nicht, daß wir später jegliche historische Abhandlung mit Skepsis betrachteten und die Objektivität der 3Geschichtswissenschaft anzweifelten.

Hinzu kam, daß wir von den Unterrichtenden keine zufriedenstellenden Antworten auf unsere Fragen erhielten, die jüngere Vergangenheit wurde ohnehin mit Schweigen übergangen. Erst später erkannten wir, daß auch die damals ältere Generation durch das Kriegsende und den Zusammenbruch des bisherigen Deutschland zutiefst verunsichert war.“ 5

Diese Berichte dokumentieren exemplarisch die Schulsituation unmittelbar nach Kriegsende: den Mangel an Raum, Platz, an Lehrund Lernmitteln, auch an innerer Sicherheit und geistiger Orientierung und dazu die ungeheure Erleichterung und Begeisterung über die neu gewonnene geistige Freiheit und das überwältigende Angebot an kulturellen Möglichkeiten.

Im Gegensatz zu den Abiturientinnen von 1949, die in den ersten drei Texten zu Wort kommen, waren die des Jahres 1951, denen die letzte Mitteilung zu verdanken ist, offenbar kritischer; nicht mehr so überwältigt von dem Neuen, sahen sie, daß die Lehrerschaft, überhaupt die ältere Generation ihnen etwas schuldig geblieben war: Aufklärung über die jüngere, die nationalsozialistische Vergangenheit. In den fünfziger Jahren hatte man sich eingerichtet und an die Situation gewöhnt, wie es scheint. Der folgende Bericht spricht dafür.

„Als ich im Frühjahr 1951 nach dem damals üblichen zweiwöchigen ‚Probeunterricht‘ in die Klasse 5c der Städtischen Oberschule für Mädchen am Heger-Tor-Wall aufgenommen wurde, herrschte Mangel an allem, an Schulraum, an Lehrkräften, an Lehrmitteln nur nicht an Kindern: Meine Klasse bestand aus nicht weniger als 42 Mädchen.

Zur Erinnerung: Das Kriegsende lag sechs Jahre zurück, die Währungsreform knapp drei Jahre. Osnabrücks Altstadt war zu 80 Prozent zerstört worden, die gesamte Stadt zu 67 Prozent. Überall herrschte das Provisorium vom später legendär gewordenen Wirtschaftswunder war im Alltag, im Schulalltag, noch kaum etwas zu spüren. Von meiner ‚neuen‘ Schule hatte nur der zur Katharinenstraße gelegene Nordflügel den Krieg überstanden, weite Teile des Schulhofs bedeckten sorgfältig aufgeschichtete Trümmermassen. Hätten wir auf ihnen herumklettern dürfen leider war das streng verboten -, wäre mir eine herrliche Pausenbeschäftigung in Erinnerung geblieben. Ruinen und Trümmerhaufen waren für uns im ersten und zweiten Kriegsjahr Geborene ein ganz alltäglicher Anblick, Normalität. Sie bedrückten uns nicht.

So war im Kunstunterricht die stark beschädigte Katharinenkirche, deren ungedeckten Turm wir vom Zeichensaal aus im Blickfeldhatten, ein ganz selbstverständliches Sujet: Kunstlehrer Schötker ließ uns das nackte Stahlgerüst des Turmes malen.

Wenn wir in den Pausen schon nicht klettern durften, ließ man uns wenigstens ‚wandern‘. Wegen des Schulraummangels hatte die Klasse 5c kein festes Klassenzimmer. Und so wanderten wir oft mehrmals täglich von einem Schulraum zu anderen, vom Dachgeschoß in den notdürftig hergerichteten, etwas muffigen Keller, wo bei künstlichem Licht unterrichtet wurde; wir wanderten von unserer Schule zum Ratsgymnasium oder zum Ernst-Moritz-ArndtGymnasium 6 da wir mit Jungen noch nichts im Sinn hatten, reizten uns diese Ausflüge nur mäßig und wieder zurück zum Wall. Ein weiteres Wanderziel war der Lutherhaus-Saal an der Jahnstraße. Auch zum Turnunterricht begab man sich natürlich auf Wanderschaft; denn in unserer halb zerstörten Schule gab es natürlich keine Turnhalle. Wir zogen deshalb für jede Sportstunde zur Städtischen Turnhalle am Schloßwall. Mit diesem Mangel lebten wir übrigens bis zum Ende unserer Schulzeit, denn für eine Turnhalle reichte es auch beim Wiederaufbau unserer Schule nicht.

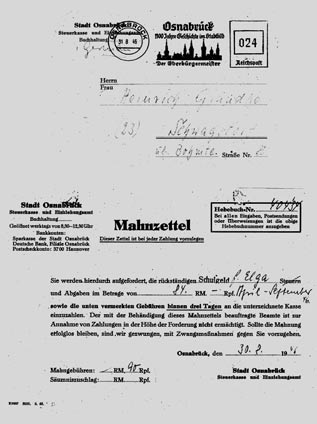

Daß für dieses alles andere als komfortable Provisorium zunächst noch Schulgeld bezahlt werden mußte, mag heute verwundern. Damals war dies eine Selbstverständlichkeit, die allerdings für kinderreiche Familien mit schmalem Budget eine Belastung darstellte. Deshalb wurde der Besuch der höheren Schule aber auch als eine Art Verpflichtung empfunden. Die ‚Chancengleichheit für alle‘ lag noch in ferner Zukunft. Schmal war offenbar auch das Budget unserer Schule: Jeden Monat wurden die ‚Elternspende‘ und der ‚Lehrmittelbeitrag‘ eingesammelt, die zur Finanzierung des Schulalltags dringend gebraucht wurden.“ 7

Nach Kriegsende begann der Schulunterricht stufenweise für einige Klassen im Oktober 1945, für die weiteren im Januar 1946. Im selben Jahr wurde der Versetzungstermin vom Herbst auf Ostern verlegt mit Zeugnisterminen vor den Herbst-, Weihnachtsund Osterferien -, und die Schule nahm im April 1946 erstmals wieder neue Schülerinnen auf: mehr als 160 Kinder in drei Klassen 5 nach schriftlicher Prüfung in Deutsch (Diktat und Aufsatz) und Rechnen. Diese erhielten Unterricht an drei Wochentagen, die Mittelstufe an vier oder fünf, die Oberstufe an fünf oder sechs Tagen, und das voroder nachmittags, von 8.00 – 12.50 oder von 13.00 – 17.25 Uhr. (Nachmittags gab es offiziell keine großen Pausen.)

Dafür standen an Räumen zur Verfügung: im Hauptgebäude am Wall wegen Einquartierung der Post seit 1944 außer einem Dienstzimmer zunächst zwei, ab Ostern 1947 sechs, an der Kleinen Domsfreiheit vorübergehend einer, einige wenige darunter der Kartenraum im Ratsgymnasium und in der Möser-Mittelschule an der Hakenstraße, ferner der LutherhausSaal, der Konfirmandensaal der Bergkirche, das Clubzimmer des OTV an der Jahnstraße sowie gelegentlich Räumlichkeiten im „Realgymnasium“ (damals Staatliche Oberschule für Jungen, später EMA, d.h. Ernst-Moritz-ArndtGymnasium) an der Lotter Straße.

Die Außenstellen wurden bis auf je zwei Schulstandorte 1947 1 Bergkirche 2 Staatliche Oberschule für Jungen 3 Hauptgebäude 4 Möser–Mittelschule 5 Lutherhaus 6 OTV (Jahnstraße) 7 Ratsgymnasium 8 Schulgebäude am Schölerberg 5Schulerweiterung am Wall 6 Räume im Ratsgymnasium und in der MöserMittelschule an vier Wochentagen und außer einer Küche für die hauswirtschaftliche Form drei Klassenräumen im Schulgebäude am Schölerberg (heute Wirtschaftsgymnasium) aufgegeben, als der Schule durch den Auszug der Post (ins Akzisehaus an der Lotter Straße, heute Ausstellungsraum des Museums) weitere Räume zufielen. Und als 1952/53 der 1. Bauabschnitt zur Erweiterung der Schule (Mittelbau am Heger-Tor-Wall) abgeschlossen war, konnte auch auf die Räume im Ratsgymnasium und in der Möser-Mittelschule verzichtet werden. Der 2. Bauabschnitt 1955/56 brachte für die Schule am Wall im Südflügel an der Martinistraße eine große Pausenhalle, die auch für Konzerte und Schulfeiern genutzt werden konnte, wenn sie auch nicht allen Schülerinnen gleichzeitig Platz bot, dazu Räume für die Schulleitung und -verwaltung. Wegen des Umbaus einiger Klassenräume zu Fachräumen, die dann für den Fachunterricht zwar immer noch nicht ausreichten, wurden kaum weitere Klassenräume gewonnen, und gegen Ende der fünfziger Jahre mußten wegen Anstiegs der Schülerinnenzahlen, nicht wegen Verringerung der Klassenstärke 35 Klassen in 22 Räumen unterrichtet werden. 25% des Unterrichts fand immer noch nachmittags statt, die Unterstufe hatte nach wie vor einen Tag in der Woche frei.

1959 und 1960 gewann die Schule in der Zweigstelle an der Ameldungstraße weitere Räume in schöner, gesunder Lage darauf verweist der Jahresbericht der Schulleitung hinzu. 1961 wurde diese Schule selbständig und dann „Käthe-Kollwitz-Gymnasium“ genannt. Sie brachte für die Schule am Wall vorübergehend Entlastung. Als aber dort infolge von Reformen nach Feststellung der „deutschen Bildungskatastrophe“ (Georg Picht, 1964) die Schülerinnenzahl wieder anstieg, wurde geplant, für diese Schule einen hinreichend geräumigen Neubau in ruhiger, günstiger Lage, in der „Wüste“, zu errichten.

Finanzierung des Schulbesuchs

Das Schulgeld betrug im Regelfall monatlich DM 20,-. Besuchten mehrere Kinder einer Familie die höhere Schule, gab es Geschwisterermäßigung.

Aus dem Jahresbericht 1952/53:

„Erziehungsbeihilfen wurden an bedürftige, förderungswürdige Schülerinnen verteilt. Aus städtischen Mitteln erhielten die Schülerinnen insgesamt eine Summe von 2.370,DM, aus staatlichen Mitteln den Betrag von 3.135 DM. 70 Schülerinnen erhielten eine monatliche Beihilfe aus Mitteln des Jugendhilfsprogramms. Die monatliche Elternspende diente zur Anschaffung dringend erforderlicher Lehrmittel. Sie diente vor allem zur Unterstützung minderbemittelter Kinder (Kauf von Büchern für die Hilfsbücherei, Beihilfen für Wanderungen und Landheimaufenthalte).

Geldsammlungen wurden durchgeführt für das Müttergenesungswerk, für das Jugendherbergswerk, die Kriegsgräberfürsorge, das Heimkehrerlager Friedland; in das Heimkehrerlager, in die Sowjetzone und in das Emsland wurde eine große Anzahl von Paketen und Päckchen mit Kleidung und Lebensmitteln geschickt.“ 8Und aus dem Jahresbericht 1956/57: „Das Schulgeldaufkommen betrug 126.756,DM. Abzüglich Geschwisterermäßigung im Betrage von 23.054,40 DM. Davon wurden Freistellen und Schulgeldermäßigungen gewährt in einem Betrag von 11.949,DM.

Von der zur Verfügung stehenden Summe (= 15% des oben genannten Schulgeldsolls) wurden 624,24 DM nicht ausgegeben. Von der Staatlichen Verwaltung der höheren Schulen in Hannover wurden Erziehungsund Flüchtlingsbeihilfen im Betrage von 3.800,DM zur Verfügung gestellt und an 77 Schülerinnen in Beträgen von 40,DM bis 100,DM ausgezahlt.“ 9 Im Jahresbericht 1957/58 wird das Schulgeld zum letztenmal erwähnt. Es hatte zusammen mit den übrigen Ausgaben auch Schulbücher und bei Auswärtigen die Fahrten zur Schule mußten privat bezahlt werden bei einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von ca. 350,DM (1950) bzw. 570,-DM (1955) für die Familien von Angestellten und Beamten 10 eine erhebliche Belastung bedeutet.

Von der zur Verfügung stehenden Summe (= 15% des oben genannten Schulgeldsolls) wurden 624,24 DM nicht ausgegeben. Von der Staatlichen Verwaltung der höheren Schulen in Hannover wurden Erziehungsund Flüchtlingsbeihilfen im Betrage von 3.800,DM zur Verfügung gestellt und an 77 Schülerinnen in Beträgen von 40,DM bis 100,DM ausgezahlt.“ 9 Im Jahresbericht 1957/58 wird das Schulgeld zum letztenmal erwähnt. Es hatte zusammen mit den übrigen Ausgaben auch Schulbücher und bei Auswärtigen die Fahrten zur Schule mußten privat bezahlt werden bei einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von ca. 350,DM (1950) bzw. 570,-DM (1955) für die Familien von Angestellten und Beamten 10 eine erhebliche Belastung bedeutet.

Wer konnte und wollte sich das leisten? In den ersten Nachkriegsjahren sind in den Jahresberichten neben dem Namen der Abiturientinnen auch deren Berufswunsch und der „Stand des Vaters“ angegeben. Für die 74 Abiturientinnen des Jahres 1949 ergibt sich folgendes Bild 11 : Fünf Väter waren tot, vier „a.D.“, einer „i.R.“; eine Schülerin war unehelich geboren. 37, also die Hälfte, kamen aus Beamten(überwiegend Inspektoren-)familien, 19 aus Akademikerfamilien, drei Väter waren Handwerker, zwei Bauern. Die alleinerziehende Mutter war Stenotypistin. Diese Gruppe repräsentierte die bildungsbeflissene und aufstiegsorientierte Mittelschicht.

Gerade die Töchter aus einfacherem Elternhaus hatten oft die anspruchsvolleren Berufsziele, d.h. sie strebten ein Universitätsstudium an. Dafür wurden von den Familien beträchtliche finanzielle Opfer gebracht. Über die soziale Herkunft der Studenten in der Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zur sozialen Schichtung der Bevölkerung vor der großen Bildungsexpansion in der zweiten Hälfte der 60er Jahre orientiert das Schaubild. 12 Es bestätigt den Befund an der Oberschule für Mädchen und zeigt, daß sich in den ersten 20 Jahren nach Kriegsende an der relativ elitären Stellung von Gymnasiasten und Akademikern nichts geändert hatte.

Lernende und Lehrende

Wer aber zählte zu den oben genannten „bedürftige(n), förderungswürdige(n) Schülerinnen“? Als bedürftig angesehen wurden wohl Halbwaisen und die, deren Väter ihren Beruf nicht ausüben durften oder konnten oder vielleicht vorübergehend einer schlecht verdienenden Berufsgruppe angehörten. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer recherchierten und stellten so manchen Beihilfeantrag ohne Wissen der Betroffenen, für die dann die Ermäßigung oder Unterstützung wie „ein Geschenk des Himmels“ kam. 13 Förderungswürdig war die stetig lernbereite Schülerin mit geistigen und musischen Interessen, Sprachkompetenz, guten Manieren, sozialem Engagement und womöglich Gottesfurcht, hatte doch die Schule eine besondere Beziehung zu dem PsalmSpruch „Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang“, 14 der, nachdem er in der NS-Zeit entfernt worden war, 1956 als Geschenk der ehemaligen Schülerinnen im Rahmen einer Feierstunde wieder angebracht wurde (s. Aufsatz von D. Adler). Betragen, Fleiß, Aufmerksamkeit und Ordnung wurden auf den Zeugnissen jener Jahre (1947-1950) beurteilt, die Handschrift zensiert. Diese Noten hatten keinen geringen Stellenwert für die Schullaufbahn.

Wer aber zählte zu den oben genannten „bedürftige(n), förderungswürdige(n) Schülerinnen“? Als bedürftig angesehen wurden wohl Halbwaisen und die, deren Väter ihren Beruf nicht ausüben durften oder konnten oder vielleicht vorübergehend einer schlecht verdienenden Berufsgruppe angehörten. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer recherchierten und stellten so manchen Beihilfeantrag ohne Wissen der Betroffenen, für die dann die Ermäßigung oder Unterstützung wie „ein Geschenk des Himmels“ kam. 13 Förderungswürdig war die stetig lernbereite Schülerin mit geistigen und musischen Interessen, Sprachkompetenz, guten Manieren, sozialem Engagement und womöglich Gottesfurcht, hatte doch die Schule eine besondere Beziehung zu dem PsalmSpruch „Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang“, 14 der, nachdem er in der NS-Zeit entfernt worden war, 1956 als Geschenk der ehemaligen Schülerinnen im Rahmen einer Feierstunde wieder angebracht wurde (s. Aufsatz von D. Adler). Betragen, Fleiß, Aufmerksamkeit und Ordnung wurden auf den Zeugnissen jener Jahre (1947-1950) beurteilt, die Handschrift zensiert. Diese Noten hatten keinen geringen Stellenwert für die Schullaufbahn.

Schulklasse 1948 „Wenn Sie fragen, wie ich die Schulzeit erlebt habe, kann ich aus der Rückschau nur sagen: es war eine recht heile kleine Welt, die wir erlebten. Es mag an der (dem Charakter nach) Kleinstadt Osnabrück gelegen haben, es kann auch gut an meinem mangelnden ‚Problembewußtsein‘, an mangelndem Interesse an der großen Politik und sonstigem Geschehen in der großen weiten Welt gelegen haben, das mir natürlich auch nicht so selbstverständlich täglich und über alle Medien präsentiert zur Verfügung stand. Jedenfalls ging ich recht unbedarft, aber wohlbehütet aufgewachsen, ins Studium nach Hamburg und später Berlin.

Meinen Neigungen kam das viele Musizieren an der Schule sehr entgegen (ich studierte später Schulmusik), und damit wurde auch die Pfadfinderarbeit, die ja von unserer Musiklehrerin 8 Rotraud Siebers ins Leben gerufen war und da die Pfadfinderinnen alle Schülerinnen unserer Schule waren auch sehr eng mit dem schulischen Leben zusammenhing, für mich sicher sehr prägend.

Eine Kleinigkeit, die mir jetzt beim Betrachten der (alten) Fotos auffiel und mir vorher gar nicht bewußt war: wir trugen doch nie lange Hosen, nicht einmal auf der Klassenreise nach Juist! Nur zum Sport am Strand waren sie mal dran. Undenkbar heute! Übrigens: alle Lehrerinnen waren natürlich unverheiratet und alle Lehrer (an einer reinen Mädchenschule) natürlich verheiratet.“ 15 Die unverheiratete Lehrerin war bis gegen Ende der fünfziger Jahre die Norm. Dann erst gab es vereinzelt Ausnahmen. (Heute ist die unverheiratete Lehrerin die Ausnahme.) Daß in der Vergangenheit eine Lehrerin, die heiratete, ihren Dienst aufgeben mußte, wirkte wohl noch nach; zudem hatten manche ihren Verlobten oder Freund im Krieg verloren. Kleidungsaufwand wurde nicht getrieben. Dafür war kein Geld da, aber es hätte sich auch nicht geschickt. Daß die Herren von ihrem Gehalt eine Familie unterhalten mußten, während die Damen, wenn sie nicht Angehörige unterstützten, allein davon leben konnten, durfte nicht ins Auge fallen und womöglich Ärgernis erregen.

Da lobte man sich das Schneiderkostüm „im Sommer mit Bluse, im Winter mit Pullover, man ist immer fertig“, so eine damalige Lehrerin. 16 „In der Vorweihnachtszeit 1947 planten wir mit unserer Klassenlehrerin eine Weihnachtsfeier, bei der das ‚Wichteln‘ nicht fehlen durfte.

Für unsere Lehrerin hatten wir uns einen besonderen ‚Gag‘ ausgedacht: ein großes Paket mit Steinkohlenbriketts aus dem Vorrat der Eltern einer Schülerin. Wir warteten gespannt auf den Gesichtsausdruck der Lehrerin, wenn die Überraschung sichtbar wurde, aber zu unserem Erstaunen spiegelte ihr Gesicht echte Freude,denn nun konnte sie den Weihnachtsabend in einem warmen Zimmer feiern!“ 17 Wieso „zu unserem Erstaunen“? Hatten denn die Schülerinnen Verärgerung erwartet? Diese Bemerkung ist aus heutiger Sicht kaum mehr verständlich, aber damals wie heute nahm eine Lehrerin keine Geschenke von Wert an, wenn sie sie nicht erwidern konnte, und Briketts stellten eine solche Rarität dar, daß die damit Beschenkte Skrupel hätte äußern können. Und dann so etwas Schmutziges, Alltägliches wie Briketts, wo man doch Lehrerinnen eigentlich nur mit Büchern und Bildern bedachte! Die „echte Freude“ der Lehrerin hat sicherlich die Distanz zu ihr verringert.

„Dieses Erlebnis“, so heißt es in dem Bericht der Ehemaligen weiter, „soll auch als Beispiel dienen, wie stark der Einfluß der Lehrer und Lehrerinnen uns junge Schülerinnen geprägt hat. Sicherlich wurde uns erst später deutlich, in welchem Maße gerade die damals ältere Generation unter den Kriegsund Nachkriegserlebnissen gelitten hat. Ein nicht mehr junger Lehrer für französische Sprache hatte die Vertreibung aus seiner ostdeutschen Heimat erlebt, seine Frau war auf der Flucht gestorben und sein einziger Sohn als Soldat im Krieg gefallen.

Außerdem hatte er selbst eine Kriegsverletzung erlitten. Es war menschlich durchaus verständlich, daß diesen Lehrer der Unterricht nicht mehr interessierte, er war einfach nur noch im Klassenraum anwesend“, ließ bei Klassenarbeiten abschreiben und kümmerte sich so wenig um den Lernfortschritt seiner Schülerinnen, daß es für sie beim nächsten Lehrerwechsel ein böses Erwachen gab, wie sie berichten. (s.o.) Dieser Lehrer war nur kurze Zeit an der Schule tätig. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

Einige Lehrerinnen hatten auch noch nach Kriegsende mit der Kinderlandverschickung zu tun und nahmen diese außergewöhnliche Verantwortung sehr ernst. Zu fünft hatten sie zusammen mit einer Lagermädelführerin im Oktober/November 1944 ca. 60 Schülerinnen aus den beiden Oberschulen für Mädchen und der Möser-Mittelschule nach Wald im Pinzgau begleitet, hatten sie unterrichtet, bei den Schularbeiten beaufsichtigt und sie getröstet, wenn sie Heimweh hatten. Nach dem 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation, wurde die Lage kritisch. „Problematisch wurde die Verpflegung, denn die Gemeinde Krimml dorthin war das Lager inzwischen verlegt worden und zusammen mit mehreren Jungenlagern in einem ehemaligen Gefangenenlager untergebracht weigerte sich, für das hinzugekommene Mädchenlager Verpflegungsmarken herauszugeben; die Gemeinde erklärte sich für nicht mehr zuständig.“ Was tun? Auf dem Lagergelände wuchsen Brennesseln, die wurden geerntet jeden Tag neu und mit etwas Mehl und Salz zur Suppe verkocht. Da Feuerstellen knapp waren, mußten die Lehrerinnen morgens um 4 Uhr aufstehen, um die Suppe zu kochen, von der es dann morgens, mittags und abends für jeden je eine Kelle gab. „Die Schülerinnen mußten vorund nachmittags viel liegen, die älteren kümmerten sich rührend um die jüngeren, halfen den Lehrerinnen auch bei der Wäsche, beim Saubermachen, beim Nähen von Sommerröcken aus rotund blau-karierter Bettwäsche...“.

Erst Pfingsten 1945 übernahm die US-Besatzungsmacht die Zuständigkeit für die Versorgung der Lager. Am 1. Pfingsttag wurde die Gelegenheit geboten, ein totes Pferd im Krimmler Wasserfall buchstäblich auszuschlachten. Die Lehrerinnen schreckten auch davor nicht zurück, konnten sie doch ihren Schützlingen eine kräftige Brühe und Gulasch zum Brennesselspinat vorsetzen. Im Sommer gab es dann wochenlang Blaubeeren in Fülle. „Fünfwöchige Brennnesselkur und mindestens ebenso lange Blaubeerkur halfen, daß alle Schülerinnen gesund blieben. Als der Überraschungstag nahte und ein Bus und ein Lastwagen vor dem Gelände des Lagers vorfuhren, präsentierten sich überschlanke, aber gesunde und glückliche Kinder und schmale, ebenso glückliche Erwachsene den beiden Männern, die es im September 1945 wagten, die Schülerinnen und alle, die sie in schweren Monaten versorgt und ermuntert hatten, nach Osnabrück zurückzuholen.“ 18

"Alle waren glücklich, die Lehrer, daß sie lehren durften, die Schüler, daß sie lernen durften."

„Man war irgendwie völlig isoliert, unbehaust, ohne jede örtliche Tradition und Vergangenheit."

Eine überaus schwere, aber zugleich schöne Zeit ging damit zu Ende. Euphorisch, doch in der Tendenz gültig für viele hat das Lebensgefühl in jener Zeit der ehemalige Leiter des Gymnasium Carolinum zu Osnabrück, der 1946/47 an der Oberschule für Mädchen tätig war, in seinen „Erinnerungen“ zum Ausdruck gebracht: „Es gibt keine Zeit in meinem ganzen Lehrerdasein, an die ich mich so gern erinnere wie an diese ersten Jahre nach dem Kriege... Alle waren glücklich, die Lehrer, daß sie lehren durften, die Schüler, daß sie lernen durften. Was im Unterricht geboten wurde, nahmen die Schülerinnen gierig und dankbar auf, sahen sie doch selbst, in welch schwierigen Verhältnissen alle an der Schule Beteiligten arbeiten mußten.“ 19

Aber es gab nicht nur auf Lehrerseite, wie schon belegt, sondern auch bei den Schülerinnen das Gegenbild: „Wahrgenommen habe ich nur die Anfangszeit: ausgebombte Schule, kein Strom, keine Heizung, keine Monatskarten für den Bus, weil er nicht jeden Tag fuhr, außerdem anfänglich nur über eine teilweise im Wasser liegende Brücke zu erreichen... Dann erinnere ich mich noch an das Goethe-Wort ‚Leise, leise, Lob dem Leisen! (Alles Laute will beweisen, alles Leise will versöhnen mit dem Guten und dem Schönen.)‘ in der sog. Eingangshalle. Wie habe ich mich darüber geärgert! In größter Unreife habe ich es als miese Köderei empfunden. Und sonst? Nichts. Ich mußte in diese Schule in der Stadt, um das Abitur zu 10 kriegen. Interessiert hat mich nichts, leider...“ Die ehemalige Schülerin, die das in einem Privatbrief geschrieben hat, führt ihr Desinteresse an den Unterrichtsinhalten „auf ihr und ihrer Familie Schicksal in der NS-Zeit zurück“, das nicht verarbeitet war und eine neutrale Aufnahmefähigkeit blockierte; Auskunft will sie darüber nicht geben. Sie schreibt „Man war irgendwie völlig isoliert, unbehaust, ohne jede örtliche Tradition und Vergangenheit. Gleichaltrige konnte man mit seinem Kummer und dem latenten quälenden Heimweh nicht belästigen.

Dabei hätte es sicher zeitweise geholfen, wenn man Gedanken hätte loslassen können. Als die Ärzte 1991 meine Krankheit diagnostizierten, sagte der eine: ‚Sie müssen jahrzehntelang (alles Belastende) heruntergeschluckt haben.‘ Und der andere fragte: „‚Stammen Sie aus dem Osten?‘ Der kannte so was schon.“ 20 Obwohl ihr keine Lehrerin und kein Lehrer in ihrer Not Ansprechoder Gesprächspartner gewesen ist, sieht sie ihre einstige Schule als „gute“ Schule an, in der sie etwas gelernt habe, Grundkenntnisse und Arbeitsdisziplin, nicht zu verachten.

Nach der NS-Diktatur

Eine ehemalige Schülerin, Abitur 1955, erinnert sich: „Im Spätherbst 1945 habe ich im Hause einer Freundin ein Gespräch mitgehört. Ihre ältere Schwester und zwei ihrer Klassenkameradinnen, die die Oberschule für Mädchen in Osnabrück besuchten, regten sich über folgendes Geschehen auf: Während des Zweiten Weltkrieges hing wohl in jeder Klasse an der Wand hinter dem Lehrertisch ein Hitlerbild.

Morgens zur Begrüßung mußten sich die Schülerinnen jeden Alters erheben, die Lehrerin drehte sich zum Bild um, alle hoben den rechten Arm und brüllten im Chor: ‚Heil Hitler!‘ Als die Schülerinnen nach dem Ende des Krieges irgendwie zur Wiederaufnahme des Unterrichts zusammengeholt wurden, stand dieselbe Lehrerin vor der Klasse hinter ihr an der Wandder neuerdings übliche helle Fleck -, faltete die Hände und sagte: ‚Wir wollen beten!‘ Da haben sich die Schülerinnen geweigert.“ 21 Die NS-Zeit wurde, obwohl ihre Folgen, jedenfalls die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, mit Händen zu greifen waren, in Schule und Gesellschaft bis gegen Ende der fünfziger Jahre, als die ersten Hakenkreuzschmierereien erschienen und die Öffentlichkeit aufschreckten, ausgeblendet, totgeschwiegen.

Was waren die Gründe für solches Verschweigen und Verdrängen? Scham über die Verbrechen, die der Nationalsozialismus gefordert oder ermöglicht hatte, Rücksicht auf die, die sich vom Nationalsozialismus hatten begeistern lassen und sich nun getäuscht, gescheitert oder auch bloß blamiert sahen, ob es nun Lehrkräfte oder Eltern waren, oder auch die Sorgen des schwierigen Alltags, die einen nicht zur Besinnung kommen ließen, wenn man es nicht unbedingt wollte.

Eine ehemalige Lehrerin kann das Verdrängen konkretisieren. „Innerhalb der Lehrerbücherei, die ich gleich zu Beginn meines Referendariats im Jahre 1965 neugierig besichtigte, befand sich ein verschlossener Schrank, der mein Interesse auf sich zog. Offenbar mußte man aber über eine besondere Legitimation verfügen, um ihn zu öffnen, denn der Schlüssel war erst umständlich zu besorgen. Ich schloß auf. Schon ein kurzer Überblick bestätigte meine Ahnungen.

Hier waren die ideologiegesättigten Werke aus der NS-Zeit versammelt; darüber hinaus war den Wegbereitern des NS-Staates eine unbehelligte Existenz gesichert. Ich nahm einige Bücher heraus: • A. Moeller van den Bruck, ‚Das Dritte Reich‘, entstanden 1923, die neokonservative Vision eines neuen Führerstaates als Gegenbild zur Weimarer Demokratie, • A. Rosenberg, sechs Titel, darunter der bekannteste. ‚Der Mythus des 20. Jahrhunderts‘, 1930 erschienen, hier in der 111. bis 114. Auflage von 1937, handelnd vom ‚neuen Zellenbau der deutschen Volksseele‘ in der ersehnten Gegenwart und Zukunft, wo eine ‚Auseinandersetzung zwischen Blut und Blut, Rasse und Rasse, Volk und Volk‘ als ein „Ringen von Seelenwert gegen Seelenwerk“ stattfinde. • A. Hitlers Reden zwischen 1941 und 1942, also aus der euphorisierten Siegesphase des Überfallund Vernichtungskrieges, noch vor der Stalingradschlacht • B. von Schirach, ‚Die Hitler-Jugend‘ in der Auflage von 1936, in der voller Stolz darüber berichtet wird, daß es gelungen sei, eine ‚Gemeinschaft der Jugend‘ zu errichten, die nun ihre ‚ganze Liebe‘ ihrem Führer entgegentrage, • H.F. Günther, in mehreren Exemplaren ‚Rassenkunde des deutschen Volkes‘, die pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für den Vernichtungsfeldzug gegen Juden, Slawen, Sinti und Roma, gegen Behinderte und andere Mißliebige • viele Bände zum Thema ‚Expansion und Krieg‘, darunter der berühmt gewordene Roman von E. Jünger ‚Der Krieg als inneres Erlebnis‘, die begeisterte Glorifizierung des Ersten Weltkrieges • Geschichtswerke und Darstellungen über kämpferische und siegreiche ‚große Männer‘ wie Friedrich II. von Preußen, Bismarck und Moltke und vieles andere mehr, das jeder Besucher der Schule heute im geöffneten ‚Giftschrank‘ noch vorfinden kann, insgesamt 107 Titel.

Hier waren die ideologiegesättigten Werke aus der NS-Zeit versammelt; darüber hinaus war den Wegbereitern des NS-Staates eine unbehelligte Existenz gesichert. Ich nahm einige Bücher heraus: • A. Moeller van den Bruck, ‚Das Dritte Reich‘, entstanden 1923, die neokonservative Vision eines neuen Führerstaates als Gegenbild zur Weimarer Demokratie, • A. Rosenberg, sechs Titel, darunter der bekannteste. ‚Der Mythus des 20. Jahrhunderts‘, 1930 erschienen, hier in der 111. bis 114. Auflage von 1937, handelnd vom ‚neuen Zellenbau der deutschen Volksseele‘ in der ersehnten Gegenwart und Zukunft, wo eine ‚Auseinandersetzung zwischen Blut und Blut, Rasse und Rasse, Volk und Volk‘ als ein „Ringen von Seelenwert gegen Seelenwerk“ stattfinde. • A. Hitlers Reden zwischen 1941 und 1942, also aus der euphorisierten Siegesphase des Überfallund Vernichtungskrieges, noch vor der Stalingradschlacht • B. von Schirach, ‚Die Hitler-Jugend‘ in der Auflage von 1936, in der voller Stolz darüber berichtet wird, daß es gelungen sei, eine ‚Gemeinschaft der Jugend‘ zu errichten, die nun ihre ‚ganze Liebe‘ ihrem Führer entgegentrage, • H.F. Günther, in mehreren Exemplaren ‚Rassenkunde des deutschen Volkes‘, die pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für den Vernichtungsfeldzug gegen Juden, Slawen, Sinti und Roma, gegen Behinderte und andere Mißliebige • viele Bände zum Thema ‚Expansion und Krieg‘, darunter der berühmt gewordene Roman von E. Jünger ‚Der Krieg als inneres Erlebnis‘, die begeisterte Glorifizierung des Ersten Weltkrieges • Geschichtswerke und Darstellungen über kämpferische und siegreiche ‚große Männer‘ wie Friedrich II. von Preußen, Bismarck und Moltke und vieles andere mehr, das jeder Besucher der Schule heute im geöffneten ‚Giftschrank‘ noch vorfinden kann, insgesamt 107 Titel.

Meine Neugier ging noch weiter: ich wollte wissen, warum diese Bücher zur ‚geheimen Verschlußsache‘ gemacht worden waren. Weil sie wertvolle Dokumente darstellten, weil man sie vor dem Zugriff der Besatzungsmächte habe retten wollen, weil sie zu gefährlich seien, bekam ich zur Antwort.

Im übrigen antworteten nur wenige; die Harmonie unter den Kollegen galt als ein sehr hoher Wert, und ich dachte, daß ich hauptsächlich deshalb nichts anderes erfuhr. Es war 20 Jahre nach Kriegsende, und ich plante einen Geschichtskurs mit dem Thema ‚Nationalsozialismus‘. Ich wollte dazu auch diese Werke benutzen, sie den Schülerinnen zeigen, denn diese klagten immer noch darüber, daß die NS-Zeit im Unterricht zu wenig oder gar nicht behandelt würde.“ 22 Man kann auch noch anders fragen. Woher kamen diese Bücher? Wer hatte sie so sorgsam gerettet, als am 12. Oktober 1944 zusammen mit dem alten Hauptgebäude der Schule am Wall auch „die reichhaltige Bibliothek... bis auf wenige Bände verloren“ ging, 23 zumal auch das Schulgebäude an der Kleinen Domsfreiheit fast völlig ausgebombt wurde und die Schule dort bei ihrer besonderen Prägung solche Bücher in so großer Zahl wahrscheinlich gar nicht besessen hat? Gab es denn Leute, die noch im Herbst 1944 diesen Büchern und damit dem Nationalsozialismus Wert beimaßen? Es hat den Anschein.

Im Sommer 1945 wurde das Kollegium der Schule relativ zügig entnazifiziert. Einige Kolleginnen wurden in den Emslandlagern inhaftiert, kamen aber nach wenigen Wochen wieder frei, auch weil sich in mehreren Fällen der Haftgrund als Irrtum herausstellte. 24 Andere erhielten zeitweilig „Berufsverbot“, das z.T. für zwei oder drei Jahre galt; zwei Lehrer wurden bei ihrer Wiedereinstellung in der Beamtenlaufbahn zurückgestuft. 1952 wurden bis auf eine Ausnahme alle Restriktionen aufgehoben.

Eine Lehrerin blieb vom Unterricht weitgehend ausgeschlossen. Als sie 1954 „z.Wv.“ wieder eingestellt wurde, übernahm sie zunächst die Vertretung einer längerfristig erkrankten Kollegin und wurde dann in der Lehrerbibliothek beschäftigt. An der Schule war gleichwohl das 12 Thema „Nationalsozialistische Vergangenheit von Kollegen bzw. Lehrern“ gewissermaßen tabuisiert.

Im Geschichtsunterricht der Nachkriegszeit kam „der Nationalsozialismus“ zunächst wenigstens vordergründig nicht vor. Eine Klasse, die 1955 Abitur gemacht hat, hatte im Laufe ihrer Schulzeit zweimal die Antike, zweimal das 19. Jahrhundert, einmal die Zeit dazwischen und keinmal die Geschichte des 20. Jahrhunderts durchgenommen. Nach den Hakenkreuzschmierereien 1959/60 machte die Schulbehörde auf Empfehlung der Kultusministerkonferenz die Behandlung des Nationalsozialismus zur Auflage, aber noch 1971 erlebte die Geschichtslehrerin einer 10.

Klasse, als dieses Thema an der Reihe war, daß der relativ alte, akademisch gebildete Vater einer Schülerin ihr durch seine Tochter sagen ließ, die Besprechung der Hitler-Zeit im Unterricht sei wissenschaftlich nicht korrekt, weil noch nicht 50 Jahre vergangen seien. (Sein Geschichtsunterricht hatte in den zwanziger Jahren mit der Reichsgründung von 1871 als einem Höhepunkt der deutschen Geschichte geendet!) Diese Lehrerin erfuhr auch, daß eine andere Schülerin derselben Klasse von ihrem Vater geschlagen worden war, weil sie ihn, angeregt durch den Geschichtsunterricht, über den Nationalsozialismus befragt hatte und er sich im Laufe der Auseinandersetzung darüber gegen die Vorhaltungen seiner Tochter nicht anders zu wehren wußte. 25 „Trau’ keinem über dreißig!“ d.h. keinem, der durch den Nationalsozialismus geprägt sein könnte -, das war der Slogan, mit dem Ende der sechziger Jahre die junge Generation, besonders die akademische Jugend, ihren Argwohn gegen Eltern, Lehrer und Professoren zum Ausdruck brachte. Die Vorwürfe bezogen sich auf die mangelnde Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die als Ursache angesehen wurdefür „die Unfähigkeit zu trauern“, 26 d.h. die Unfähigkeit, mit den Opfern des Nationalsozialismus mitzufühlen, und als Folge davon für politische Starrheit und Apathie gegenüber Reformbedarf, mangelnde Offenheit zur Gestaltung einer menschenwürdigen Zukunft, fehlende Sensibilität für das „Leiden der Kreatur“, für die Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt.

So ist es kaum erstaunlich, daß 1971, als die „17., völlig neubearbeitete Auflage“ des Biologiebuches für die Oberstufe vieler Schülergenerationen seit 1946, des „Linder“, 27 erschien, endlich das durch die Nationalsozialisten in Verruf gebrachte Thema „Eugenik“ anders behandelt wurde als vorher. Hermann Linder, ehemals als Nationalsozialist bekannt, 28 war gestorben, und die neuen Herausgeber trugen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung, für die die Zeit reif geworden war. Unter dem Thema „Eugenik“ findet sich dort eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Problem der Sterilisation Erbkranker. Die Ausgangsthese dazu lautet: „Schließlich wäre es auch möglich, schwer erbkranke Menschen zwangsweise zu sterilisieren. Die Maßnahme begegnet folgenden Einwänden: Es ist eine Mißachtung der Unverletzlichkeit des Menschen, die Gefahr des Irrtums und des Mißbrauchs ist nicht ausgeschlossen, und für viele Erbkrankheiten fehlen eindeutig geführte wissenschaftliche Untersuchungen über ihre Heilungsmöglichkeit.“ 29 Die Sprache der Gebrauch des Coniunctivus Irrealis „wäre“ und des Indikativs bei den Gegenargumenten läßt erkennen, daß die Möglichkeit der Sterilisation nicht wirklich in Betracht gezogen wird und die Einwände ernst genommen werden. Die Argumentation erfolgt multikausal, d.h. es wird mehr als ein Grund angeführt, sie nicht vorzunehmen, und unter Hinweis auf wissenschaftlich noch nicht Geleistetes. Darin offenbart sich ein neuer Zug von Modernität.

1956, zu Lebzeiten Linders, hatte es in der „siebten, unveränderten Auflage“ des Buches an der entsprechenden Stelle geheißen: „Schließlich ist es möglich, Menschen mit schwerer erblicher Belastung unfruchtbar zu machen und sie dadurch an der Weitergabe minderwertiger Erbanlagen zu verhindern. Die zu einer solchen Unfruchtbarmachung (Sterilisation) notwendige Operation beläßt die Geschlechtsdrüsen im Körper und ruft deshalb keine körperlichen und seelischen Folgen hervor wie die Kastration mit ihrem Ausfall der Geschlechtshormone.

Eine Reihe von Staaten der USA und einige europäische Länder besitzen entsprechende Gesetze. Das Urteil über die Richtigkeit solcher Maßnahmen ist jedoch geteilt; von mancher christlichen Seite, besonders von der katholischen Kirche, wird die künstliche Unfruchtbarmachung aus religiösen Gründen abgelehnt.“ 30 Hier wird die Sterilisation als reale Möglichkeit genannt, in ihren Auswirkungen verharmlost und mit dem recht ungenauen Hinweis auf die Gesetzeslage in einigen anderen Staaten gerechtfertigt. Die Ablehnung aus religiösen Gründen wird erwähnt, aber anscheinend nicht ernstgenommen; eine Auseinandersetzung mit einer solchen Position erfolgt nicht. Man kann aus dem Text eine Empfehlung herauslesen. Er steht auch im Wortgebrauch in der Tradition des Gesetzes „über die Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.7.1933, das „in seiner Brutalität weltweit einmalig“ war, denn „in Deutschland wurden zwischen 1933 und 1945“ oft mißbräuchlich „400 000 Menschen sterilisiert und damit menschlich und sozial vernichtet.“ 31 Dieses Gesetz war nach Kriegsende ausgesetzt worden, aber in Kommissionen zur Erarbeitung von Richtlinien für die Frage der Sterilisation wurden noch 1947 ehemals hochrangige NS-Experten berufen. 32 Kontinuität in der Einschätzung ist da nicht verwunderlich, aber Mitte der 60er Jahre wurde im „Linder“ die Bewertung differenzierter, 1971 brach die Kontinuität der Befürwortung ab.

Indessen wurde „in der Bundesrepublik illegal, aber geduldet“ sterilisiert. „Seit 1992 sind Sterilisierungen bei volljährigen geistig Behinderten legal, soweit der gesetzliche Betreuer und das Vormundschaftsgericht zugestimmt haben.“ „In der Bundesrepublik soll seitdem alles in Ordnung sein.“ 33 Das heikle Thema der Sterilisierung Erbkranker, auf das die Medien im Spätsommer 1997 aus gegebenem Anlaß die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit lenkten, ist ein gutes Beispiel für die Modernisierung von Unterrichtszielen.

Hätte man früher im Unterricht eine eindeutige Einstellung der Schüler und Schülerinnen dafür oder dagegen angestrebt, geht es heute darum, für junge Menschen die Ambivalenz erkennbar und ertragbar zu machen. Dabei gilt es, Voraussetzungen und Ziele für das jeweilige Urteil zu reflektieren und materielle Interessen, durch hehre Worte verschleiert, durchaus in Rechnung zu stellen. Nicht von ungefähr ist ein Aufsatz von Wolfgang Marl in dem herangezogenen Zeit-Dossier betitelt: „Ein Alptraum vom reinen Schweden. Damit der Wohlfahrtsstaat nicht zu teuer würde, ließen seine Verfechter die Schwächsten der Gesellschaft sterilisieren.“ 40 In Deutsch, dem hochgradig ideologisch geprägten und prägenden Schulfach, verschwanden 1946/47 aus dem Lektüreplan Autoren, deren Werke Nähe zum Nationalsozialismus offenkundig werden ließen. In verstärktem Maße wurden die großen Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts gelesen. .

Der Lektüreplan des Schuljahres 1947/48 41 sieht für die Klassen 10-12 Goethe mit 21 Nennungen, Schiller mit 16, Lessing mit 13, Kleist und C.F. Meyer mit je 7 und weitere mit weniger Nennungen vor. Im Jahresbericht der Schule für 1967/68, dem letzten, der vorliegt, erscheint Goethe wie immer an erster Stelle mit 17 Nennungen; es folgen Brecht mit 12, Kleist und Kafka mit je 10, Schiller mit 7 und 14 weitere. Dieser Befund ist kein Gegenargument zu der Feststellung: „Bis zum Ende der sechziger Jahre war der Literaturkanon für den Deutschunterricht nicht umstritten,“ 42 gab es doch innerhalb von 20 Jahren allenfalls gewisse Verschiebungen hin zu jüngeren Autoren.

Waren die Werke des Literaturkanons für die Schülerinnen „aufregend aktuell“? 43 Sie hätten es sein können, wenn die überzeitliche Gültigkeit und damit die Aktualität nicht einfach vorausgesetzt, sondern durch Bezug auf die Gegenwartssituation zum Lerngegenstand gemacht worden wäre, wenn diese Werke nicht bloß in überaus großer Zahl (21-28 Titel pro Schuljahr, heute weniger als die Hälfte) gelesen und nach „Inhalt und Form“, „Gehalt und Gestalt“ meistens recht plakativ, wie sich Schülerinnen erinnern, besprochen worden wären, sondern wenn man sie im Unterricht auch auf ihre Entstehungsund Rezeptionsbedingungen hin hätte untersuchen können und die Abhängigkeit von und die Anhänglichkeit an Autoritäten hätte reflektieren dürfen. Aber das gehört in eine spätere Zeit.

Gemessen an dem Goethe-Wort, das im Schuljahr 1961/62 eine Klasse 13 als Aufsatzthema bekam, „Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst und man verbindet sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst“ 44 , diente der Literaturunterricht in Deutsch, auch wenn Werke erarbeitet wurden, die eine Verbindung mit der „Welt“ ermöglicht hätten, ja nahelegten, eher dem Ausweichen, und das wegen der unbestrittenen Qualität der Werke wahrscheinlich bei gutem Gewissen. Der Zeitbezug zur jüngsten Vergangenheit wurde nicht hergestellt; ob er stillschweigend vorausgesetzt oder verdrängt wurde, läßt sich pauschal nicht beurteilen.

Thomas Mann bemerkt 1945 in einem Brief aus den USA 45 , Deutsche hätten ihm in der Nachkriegszeit rührende Briefe geschrieben, „die aber mit dem Makel behaftet waren, daß sie sich gaben, als seien diese zwölf Jahre garnicht gewesen, so unschuldig naiv“, zu lesen bei Günter de Bruyn, der vor einem vergleichbaren Umgang mit der DDR-Geschichte nach der „Wende“ warnt. 46

„Unschuldig naiv“?

Im Schuljahr 1948/49 wurden lt. Jahresbericht 47 Schülerinnen der Oberstufe (Klasse 1012), die die NS-Zeit in der Endphase des Zweiten Weltkrieges bewußt erlebt und vielleicht Familienangehörige, Heimat und Wohnung verloren hatten, u.a. folgende Aufsatzthemen gestellt: • „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ • „Leve fit, quod bene fertur, onus.“ (Leicht wird die Last, die „gut“ getragen wird.) • „Nachdenkliches über das Wort des Angelus Silesius: Viel haben macht nicht reich. Der ist ein reicher Mann, der alles, was er hat, ohn Leid verlieren kann.“

Gut gemeint im Hinblick auf die schwierigen Lebensbedingungen der Nachkriegszeit und doch bei historisch politischer statt philosophischer Deutung unendlich taktlos angesichts des Leides, das Deutsche unter dem NS-Regime angetan und erlitten hatten, der Last an Schuld, die gerade nicht leicht hätte werden dürfen! Das „Überspielen“ der nationalsozialistischen Vergangenheit war symptomatisch für die Gesamtgesellschaft, die Schule bildete darin keine Ausnahme. Aber sie hatte, wie die Beispiele belegen, denselben hohen Preis für ihre Apathie zu zahlen wie die Gesamtgesellschaft, nämlich den „ Verlust der politischen Identität und auch der persönlichen Geschichte“ 48 zu erleiden. Das Ausblenden der eigenen politischen Vergangenheit wirkte psychisch und politisch lähmend, machte stumpf und unsensibel gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen anderer.

Verbindung mit der „Welt“? In der Gegenwart des Schuljahres 1948/49 waren Verluste aus politischen Gründen im Erfahrungsbereich der Schülerinnen nicht unmittelbar zu befürchten, wurden die Lasten geringer, die materiellen Ansprüche allmählich höher. Die Themen hätten, wenn überhaupt, besser in die Notsituation der Jahre 1946/47 gepaßt. Die Verbindung mit der historischen Situation erscheint wie abgeschnitten.

Auf der anderen Seite gab es 1948/49 Aufsatzthemen, die eine größere, direkte Nähe zur nationalsozialistischen Vergangenheit aufwiesen, insofern als sie zur Entlastung oder Rechtfertigung dienen konnten: • „Gedanken zu dem Wort Goethes: Das Muß ist hart, aber beim Muß kann der Mensch zeigen, wie’s inwendig mit ihm steht. Willkürlich leben kann jeder.“ • „Der Tücht’ge sieht in jedem Soll ein Muß.“ Haben die Lehrkräfte, die diese Themen stellten, ihren Einsatz im NS-Staat als „Muß“ zu rechtfertigen versucht? Es kommt noch deutlicher: • „Gedanken zu einem Ausspruch von Plato: ‚Niemand wird für sich allein geboren. Vaterland, Eltern, Freunde haben Anspruch auf uns und vor allem die Zeit, in die wir hineingestellt sind.‘ “ • „Vergessen ein Fehler, ein Glück, eine Tugend.“ Beide Themen wurden mehrfach gestellt.

Man möchte nur zu gern wissen, ob solche Themen von einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern eher unbedacht, gut gemeint, was anzunehmen ist, oder im Hinblick auf die eigene Nazi-Vergangenheit geradezu raffiniert gewählt worden sind. Man würde auch gern lesen, was die Schülerinnen dazu geschrieben haben, und erfahren, wie ihre Arbeiten bewertet worden sind.

Leider liegen uns Klassenarbeitshefte nicht vor, so daß wir darüber keine Aussagen machen können. So viel ist aber sicher, wenn ein Sinnspruch, ein Dichter-Zitat oder 15Maria Brunkhorst eine philosophische Sentenz damals häufig ohne besonderen Arbeitsauftrag vorgelegt wurde, wußten die Schülerinnen aus dem vorausgegangenen Unterricht, was sie damit zu tun hatten, den Inhalt erläutern, Einspruch erheben mit Gegenargumenten und schließlich doch unter Bezug auf einen reichen Schatz von Zitaten zustimmen. Es hing offenbar von der Souveränität und Unbefangenheit der Lehrkraft ab, ob sie Kritik an der Vorgabe gelten ließ, d.h. positiv benotete.

Die Ära Brunkhorst

Schulische Veränderungen Schulleiterin war von 1947-1971 Oberstudiendirektorin Maria Brunkhorst. In ihrer langen Dienstzeit bildete sie gewissermaßen eine Konstante angesichts des mehrfachen Wandels der Konstitution der Schule.

1946/47 waren die beiden Städtischen Oberschulen für Mädchen, die hauswirtschaftliche Form am Heger-Tor-Wall und die sprachliche Form an der Kleinen Domsfreiheit, zusammengelegt worden. In den Klassen 5 bis 9 waren die Schulen parallel konstituiert gewesen, die jeweilige „Form“ war in der Oberstufe, in den Klassen 10-12, realisiert worden. Leiter der vereinigten Schule wurde OStD Dr. Hans Kiehn, 16 der seit 1942 Leiter der Schule an der Kleinen Domsfreiheit gewesen war, Als er im Herbst 1947 Direktor des Ratsgymnasiums wurde, folgte ihm an der Städtischen Oberschule für Mädchen Fräulein, wie es damals hieß, Maria Brunkhorst Anrede: Frau Direktorin nach.

1946/47 waren die beiden Städtischen Oberschulen für Mädchen, die hauswirtschaftliche Form am Heger-Tor-Wall und die sprachliche Form an der Kleinen Domsfreiheit, zusammengelegt worden. In den Klassen 5 bis 9 waren die Schulen parallel konstituiert gewesen, die jeweilige „Form“ war in der Oberstufe, in den Klassen 10-12, realisiert worden. Leiter der vereinigten Schule wurde OStD Dr. Hans Kiehn, 16 der seit 1942 Leiter der Schule an der Kleinen Domsfreiheit gewesen war, Als er im Herbst 1947 Direktor des Ratsgymnasiums wurde, folgte ihm an der Städtischen Oberschule für Mädchen Fräulein, wie es damals hieß, Maria Brunkhorst Anrede: Frau Direktorin nach.

Mit dem neuen Schuljahr 1947 wurde an der Schule ein gymnasialer Zweig eingeführt mit Latein ab Klasse 7 und Griechisch ab Klasse 9 bis zum Abitur in Klasse 12 -, der wegen Mangels an Anmeldungen aber schon 1951 aufgegeben wurde. 1951 begann der Unterricht der Ursulaschule im wiederaufgebauten Hause an der Kleinen Domsfreiheit. Die Oberschule für Mädchen stand nun sozusagen in Konkurrenz zu zwei höheren katholischen Privatschulen für Mädchen, der Angelaschule und der Ursulaschule.

1951 gingen die Anmeldungen für die hauswirtschaftliche Form, deren Abschlußzeugnis nicht zum Studium an einer Universität berechtigte, so weit zurück, daß eine 11. Klasse nicht gebildet werden konnte. Einen neuen, starken Aufschwung nahm die hauswirtschaftliche Form, als 1953 die Pädagogische Hochschule von Celle nach Osnabrück verlegt wurde und Absolventinnen aufnahm. 1956 wurde die Bezeichnung „Gymnasium“ für alle Schulen eingeführt, deren Abschluß, die Reifeprüfung, zum Studium an einer Universität berechtigte. Die Schule trug dem Rechnung mit der Benennung „Gymnasium für Mädchen. Neusprachliches Gymnasium und Frauenoberschule“. Dabei wurde die „alte Sprache“ Latein ab Klasse 7 als zweite Pflichtfremdsprache im Austausch mit Französisch und ab Klasse 10 wahlfrei unterrichtet. Griechisch wurde zeitweise als Arbeitsgemeinschaft angeboten.

1958 wurde für die Klassen 11-13 ein mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig eingerichtet (siehe Aufsatz von Peter Bohne), ungewöhnlich und fortschrittlich für eine Mädchenschule. 1962 entfiel nach der VerlegungAbiturfeier 1967 der hauswirtschaftlichen Form an das (später so genannte) Käthe-Kollwitz-Gymnasium in der Bezeichnung der Schule am Wall der Zusatz „und Frauenoberschule“. 1967 wurde nach zwei Kurzschuljahren – „Der gute Lehrer schafft das Pensum auch in der halben Zeit“, so ein Dezernent 49 – der Beginn des Schuljahres auf den 1. August verlegt, die Zeugnistermine auf Ende Januar und den letzten Schultag vor den Sommerferien. Das bedeutete für die Schülerinnen und deren Familien die Entlastung des Weihnachtsfestes vom Zeugnisstress, für Lehrerinnen und Lehrer in den Weihnachtsferien Korrekturen „satt“.

1970 zog die Schule vom Heger-Tor-Wall in die „Wüste“ um. Im selben Jahr wurde die Koedukation eingeführt. 1971 ging die Schulleiterin Maria Brunkhorst, „die wir alle sehr verehrt haben, obgleich sie gewiß eine sehr strenge Lehrerin war, auch in ihrem Äußeren dem Bild der gestrengen Oberstudiendirektorin durchaus entsprach,“ so eine ehemalige Schülerin 50 – in den Ruhestand.

Der Geist der Schule, exemplarisch beleuchtet und kritisch betrachtet.

Im Jahre 1957 wurde im „Osnabrücker Tageblatt“ unter der Überschrift „Ein Leben lang nicht müde werden!“ über die Rede der Schulleiterin in der Feier zur „Entlassung der Abiturientinnen des Gymnasiums für Mädchen und der Frauenoberschule“ berichtet: „Dann (nach der Begrüßung) führte sie die junge Generation der Abiturientinnen in eine ernste Besinnung über das Wort ‚Reife‘. Das Wissen von Einzelkenntnissen reicht nicht aus; der Mensch muß in geistiger Zusammenschau zu Erkenntnissen gelangen, aus denen heraus er in Verantwortung tätig wird erst dann sprechen wir ihm Reife zu.

Die Erkenntnisse zu erweitern und zu vertiefen, das bleibt uns zeit unseres Lebens aufgegeben. Unser ‚geistiger Horizont‘ ist nicht nur abhängig von äußeren Begrenzungen, sondern auch von unserem inneren Auge, das fähig sein muß, die Skala der Werte zu erfassen, damit wir unterscheiden können zwischen dem, was wichtig oder unwichtig, echt oder unecht ist. Der geistige Horizont ist auch bedingt durch unser Verhältnis zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es kommt darauf an, daß wir uns als geschichtlich denkende Wesen von der Vergangenheit ansprechen lassen und ihre reiche Fracht gesichtet in unsere Gegenwart hineinnehmen. Es kommt darauf an, daß wir die Gegenwart intensiv ergreifen und die Wichtigkeit des Augenblicks erkennen, der ‚Weiche‘ zu werden vermag, ‚die dem Zug eine neue Richtung gibt‘.

Es kommt darauf an, daß wir die Arbeit für die Zukunft als einen uns gegebenen Auftrag bejahen. ‚Es gibt nichts, was uns so bescheiden macht als das Wissen, daß wir unsere Zukunft nicht ganz selbst bestimmen können.‘ Trotz dieses Wissens den vollen Einsatz der Kräfte glaubend zu wagen, das ist dem ‚reifen‘ Menschen möglich, der in all sein Denken und Handeln den Mitmenschen den Freund und den Feind verantwortlich mit einbezieht. Die vielfältigen Aufgaben freudig anzugreifen und ein Leben lang daran nicht müde zu werden, dazu forderte die Schulleiterin herzlich auf, denn ‚die Freudigkeit ist der Gradmesser für die Richtigkeit unseres Lebens.‘ “ 51 Auffallend ist die Sprachform der Textwiedergabe. Der Text erscheint im Indikativ, der eigentlich der wörtlichen Rede vorbehalten ist, ohne von einigen Stellen abgesehen durch Anführungszeichen als wörtliche Rede gekennzeichnet zu sein. Eine solche Art der Wiedergabe signalisiert Zustimmung, Bestätigung. Der Konjunktiv der indirekten Rede hätte Distanzierung vom Gesagten ausgedrückt. Aber weshalb hätte sich der Berichterstatter davon distanzieren sollen?

Für diese Rede gilt, was schon bei den Aufsatzthemen der Nachkriegszeit festgestellt worden ist. Sie berücksichtigt nicht die jüngsten historischen Erfahrungen, sondern stellt das klassische, bürgerliche Bildungsideal wie etwas überzeitlich Gültiges vor – und das mag imponieren. Peinlich allerdings, wenn einem bei den letzten Worten Bilder von freudig erregten jungen Menschen bei der Begrüßung Hitlers einfallen! Die damalige Leiterin der Schule steht keineswegs in dem Verdacht, vom Nationalsozialismus angetan gewesen zu sein. Sie führt nur (!), ohne sagen, wie die Werte, die sie anspricht, „hier und jetzt“ inhaltlich zu füllen seien, das klassische Bildungsideal auf einem so hohen Abstraktionsniveau vor, daß es als Hülse für viele Ideologien dienen könnte. Dadurch entsteht ein fataler Eindruck, wie er für die Restaurationszeit der fünfziger Jahre nicht untypisch ist.

Wie anders die Rede der folgenden Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Dr. Liselotte Gramse, aus gleichem Anlaß in den siebziger Jahren gehalten, realitätsbezogen, persönlich, trotz Rückgriffs in die Vergangenheit gegenwartsorientiert und bescheiden. Sie sei an dieser Stelle zum Vergleich angeführt.

„Liebe Abiturientinnen, ich freue mich daß Sie heute, begleitet von Ihren Eltern, mit uns Lehrern, die wir Sie in den letzten Jahren unterrichtet haben, noch einmal zusammensein möchten, ehe Ihr Weg endgültig aus dieser Schule hinausführt, dieser Schule, die laut einer Mitteilung in den Osnabrückischen Öffentlichen Anzeigen vom 11. April 1848 damals ‚der hochlöbliche Magistrat‘ gründete mit dem Auftrag an zwei ev. Pastoren, ‚eine Schulanstalt für Töchter ins Leben zu rufen‘, die zunächst aus zwei Klassen bestehen sollte. Damals waren der Ausbildung der weiblichen Jugend enge Grenzen gesetzt; heute stehen Sie nun zusammen mit männlichen Abiturienten vor anderen Schranken, weil der N.C. 52 es gebietet.

„Liebe Abiturientinnen, ich freue mich daß Sie heute, begleitet von Ihren Eltern, mit uns Lehrern, die wir Sie in den letzten Jahren unterrichtet haben, noch einmal zusammensein möchten, ehe Ihr Weg endgültig aus dieser Schule hinausführt, dieser Schule, die laut einer Mitteilung in den Osnabrückischen Öffentlichen Anzeigen vom 11. April 1848 damals ‚der hochlöbliche Magistrat‘ gründete mit dem Auftrag an zwei ev. Pastoren, ‚eine Schulanstalt für Töchter ins Leben zu rufen‘, die zunächst aus zwei Klassen bestehen sollte. Damals waren der Ausbildung der weiblichen Jugend enge Grenzen gesetzt; heute stehen Sie nun zusammen mit männlichen Abiturienten vor anderen Schranken, weil der N.C. 52 es gebietet.

Dabei war schon zu diesem nun erreichtenZiel, wie ich weiß, der Weg für manche von Ihnen nicht leicht: überschattet von schweren Sorgen in der Familie, beeinträchtigt durch Krankheiten oder Grenzen in den eigenen Anlagen. Manche von Ihnen freuen sich auch nachträglich noch, sich den Weg durch ihren Einsatz in der Schule nicht selbst leichtgemacht zu haben sei es aus Interesse an den angebotenen Fächern oder auch nur im Hinblick auf ihr Berufsziel. Alle aber sind wir gemeinsam froh, daß Sie nun durch das bestandene Abitur an einer bedeutsamen Wegmarke angelangt sind, die den Ausgangspunkt für weitere Ziele bildet. Ich möchte Ihnen auf Ihrem für die meisten aus verschiedenen Gründen gewiß nicht leichten weiteren Weg ein wenig von jenem Lebensgefühl wünschen, das vor mehr als 300 Jahren ein deutscher Autor, es war der Barockdichter Fleming, in den Dreiklang der folgenden Worte gefaßt hat: ‚Jung wachsam unbesorgt‘.

Jung sein nicht gemeint als Kennzeichen einer bestimmten Altersstufe, von der man nun endgültig hinabgesprungen zu sein glaubt, sondern gemeint als nie nachlassende Aufgeschlossenheit für die Ansprüche und Freuden weiterer Lebensstufen; wachsam sein, d.h. seine Ziele fest ins Auge fassen, aber dabei nicht die Menschen übersehen, die ‚im Dunkeln‘ sind; unbesorgt, nicht mit ‚sorglos‘ zu verwechseln, sondern gemeint als Gefühl der Hoffnung inmitten der Sorgen, die nicht ausbleiben werden, einer Hoffnung, die sich, aus welchen Kraftquellen auch immer, ständig erneuern möge, die aber nur durch eigenes Tun genährt werden kann. So könnte schließlich das in diesem Dreiklang zum Ausdruck kommende Lebensgefühl das ausmachen, was man ‚Glück‘ zu nennen pflegt; und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ‚Glück‘ auf Ihrem weiteren Lebensweg.“ 53

Der weitere Lebensweg erscheint als nicht leicht, und das in besonderem Maße. Die Welt hatte sich gewandelt und war dabei, sich weiter zu verändern. Die Jahre 1968-1972 bedeuteten, wie sich aus heutiger Sicht sagen läßt, im Alltagsleben und -denken einen Einschnitt, der tiefgreifender war als der von 1945.

Der langjährige Musiklehrer unserer Schule Peter Koch gibt, negativ bewertend, in einem langen Bericht exemplarisch davon Zeugnis: „Schule des Miteinander, polyphon orchestriert. Nachts in der Hexenküche kletterten sie felsauf, felsab, Griff um Griff im schmalen Strahl der Taschenlampe, und die Phantasie spielte. Kein Wunder, daß tagsüber die gefährlichen Klippen bei Tecklenburg leer blieben. Was sollte man da? Um so eifriger spielte man dann im Schulorchester, sang im Chor in der nahen Jugendherberge von früh bis spät. Nachtwanderungen rings um die Schullandheime in Jeggen und Natrup-Hagen waren für manche romantische Höhepunkte der jährlichen Musik-Freizeiten in denen mehr und konzentrierter gearbeitet wurde als im Schulalltag.

„Schule des Miteinander, polyphon orchestriert“

Solange zum Abitur noch Lebenslaufberichte gehörten, fanden darin immer wieder diese wenigen Tage als herausgehobene Ereignisse Erwähnung. In Advents-, Weihnachtsund Schulkonzerten, in Bühnenaufführungen (so mit Glucks Oper ‚Die Chinesinnen‘ 1960) konnte sich das übers Jahr Erarbeitete vor Publikum entfalten auch auf zwei Bundesschulmusikwochen in Berlin und Kassel. Das waren bis zu Raumschmuck und Kleidung hin festliche Stunden, in denen Lampenfieber und Angst vor Mißlingen zumeist mit dem Beifall zerging. Nichts wußten die Ausführenden vom Ergebnis einer Großuntersuchung der Universität Kiel, daß ein verläßlicheres Indiz als Schulzensuren die regelmäßige, jahrelange Mitwirkung im Schulorchester für späteren Studienerfolg sei. Aber ist das so verwunderlich? Die minutiöse Verzahnung von Orchesterstimmen setzt waches Hinhören, Konzentration und Stetigkeit im Üben voraus.

Orchesterspiel ist Teamwork auch in dem charakterbildenden Sinn, daß die Guten, meist Musik im Treppenhaus der Schule am Wall Älteren in den jahrgangsübergreifenden (!) Übungsstunden Geduld mit den nachwachsenden Anfängern haben, ihnen zur Hand gehen und nicht kraß egoistisch fragen: was habe ich eigentlich als der Bessere jetzt noch davon, wo doch alles in meiner kostbaren Freizeit ohne Zensur oder Punkteauswertung für den numerus clausus geschieht? Mit letzterem Hinweis sind wir schon in die Zeit der Oberstufenreform (1976) gerückt.

Orchesterspiel ist Teamwork auch in dem charakterbildenden Sinn, daß die Guten, meist Musik im Treppenhaus der Schule am Wall Älteren in den jahrgangsübergreifenden (!) Übungsstunden Geduld mit den nachwachsenden Anfängern haben, ihnen zur Hand gehen und nicht kraß egoistisch fragen: was habe ich eigentlich als der Bessere jetzt noch davon, wo doch alles in meiner kostbaren Freizeit ohne Zensur oder Punkteauswertung für den numerus clausus geschieht? Mit letzterem Hinweis sind wir schon in die Zeit der Oberstufenreform (1976) gerückt.

Und die ging einher mit den Folgen der 68er Initiativen, die vor Musik keineswegs haltmachten. Welchen Stellenwert erhielt jetzt das Teamwork, in das auch die Dirigenten eingebunden sind mit der Aufgabe, ausgesuchte Kompositionen aus dem abstrakten Notenbild zu klingendem Leben zu erwecken als Diener am Werk? Aber nicht doch! Orchester, das sind ja Spiegelbilder feudalistischer Verhältnisse.

Geduckte Befehlsempfänger, die von ihrem Notentext kein Jota abweichen dürfen, unterliegen dem Dirigenten als Alleinherrscher. Faschistoide Züge lassen sich ausmachen. Weg damit! Bachs Passionen = Opium fürs Volk und so weiter. Nun, so pur und ausdrücklich trat der Widerwille am Gymnasium „In der Wüste“ nicht zutage. Aber die Tendenz war allenthalben spürbar bis hin zur Weigerung einzelner Jahrgänge, Abiturfeiern mit Schulorchestermusik über sich ergehen zu lassen. Das Orchester erkannte man nicht als ein fein ausgewogenes soziales Gebilde, sondern erschnüffelte darin eher den ‚Muff von 1000 Jahren‘. Statt dessen ging man über zum ‚Sektfrühstück‘. Ein Spötter könnte sagen: Kapitalistischer geht es nicht. Und dabei wollte man doch eine linke Revolution.

Dreißig Jahre habe ich die Entwicklung an der Schule miterlebt, vom ‚Wall‘ zur ‚Wüste‘ (mein Namensvorschlag). Es ist in dieser Zeit (57-87) gelungen, das Schulorchester zu halten, wenn auch unter wachsenden Schwierigkeiten und Einschränkungen verschiedenster Art.Ich hoffe auf eine Zeit, in der die reine Punktejagd steckt nicht das verzerrte Menschenbild eines rücksichtslosen Individualismus dahinter? einer evolutionären Zielsetzung weicht, die das Miteinander in vielerlei Formen ebenso wichtig nimmt wie die Entfaltung des Einzelnen. Was übrigens Jugendorchester global betrifft, ist ein erstaunlicher Aufschwung zu beobachten. Das Niedersächsische Jugendsinfonieorchester (NJO) und das Bundesjugendorchester (BJO) zum Beispiel, deren Keimzelle in unserer Schule lag, bestehen nun schon drei Jahrzehnte. Einige 1000 Jugendliche haben inzwischen darin gespielt mit großem künstlerischen und menschlichen Gewinn und nicht nachlassenden Konzerterfolgen in aller Welt als gute Botschafter unseres Landes.

Dreißig Jahre habe ich die Entwicklung an der Schule miterlebt, vom ‚Wall‘ zur ‚Wüste‘ (mein Namensvorschlag). Es ist in dieser Zeit (57-87) gelungen, das Schulorchester zu halten, wenn auch unter wachsenden Schwierigkeiten und Einschränkungen verschiedenster Art.Ich hoffe auf eine Zeit, in der die reine Punktejagd steckt nicht das verzerrte Menschenbild eines rücksichtslosen Individualismus dahinter? einer evolutionären Zielsetzung weicht, die das Miteinander in vielerlei Formen ebenso wichtig nimmt wie die Entfaltung des Einzelnen. Was übrigens Jugendorchester global betrifft, ist ein erstaunlicher Aufschwung zu beobachten. Das Niedersächsische Jugendsinfonieorchester (NJO) und das Bundesjugendorchester (BJO) zum Beispiel, deren Keimzelle in unserer Schule lag, bestehen nun schon drei Jahrzehnte. Einige 1000 Jugendliche haben inzwischen darin gespielt mit großem künstlerischen und menschlichen Gewinn und nicht nachlassenden Konzerterfolgen in aller Welt als gute Botschafter unseres Landes.

Die Gegner sind weitgehend verstummt. Man sieht: Instrumentales Zusammenspiel von Jugendlichen weist weit über sich selbst hinaus, ist eine Schule des Miteinander, polyphon orchestriert.“ 54 Der Bericht spricht für sich selbst, ein Kommentar scheint überflüssig.

Wandel in den sechziger Jahren.

Seit Beginn der 60er Jahre hatte sich in der Bundesrepublik Deutschland der Wandel angebahnt. Bei der Bundestagswahl 1961 verlor die CDU/CSU die absolute Mehrheit, die sie 1957 errungen hatte, im Oktober 1963 trat Konrad Adenauer aus Altersgründen als Bundeskanzler zurück; Ludwig Erhard rückte nach. Ende Oktober 1966 zerbrach in der ersten großen Rezession der Nachkriegszeit die Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP. An ihre Stelle trat die Große Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger (CDU), ehemals NSDAP-Mitglied, und Vizekanzler Willy Brandt (SPD), ehemals Widerstandskämpfer in Norwegen, Sie wurde 1969 von der Sozialliberalen Regierung Brandt/ Scheel abgelöst. Nach der langen AdenauerAera von 1949-1963 war Bewegung in den Machtapparat der BRD gekommen.

Durch die Spiegel-Affäre im Oktober 1962 und auch die Gründung der NPD gegen Ende 1964 wurden die Bürger aufmerksamer gegenüber der Verletzung von Grundrechten wie der Pressefreiheit und der Gefährdung der Demokratie und nahmen in steigendem Maße Anteil am politischen Geschehen. Im August 1965 endete der Frankfurter „Auschwitz-Prozeß“ nach jahrelangen Verhandlungen. Dazu der Kommentar: „Der Prozeß konfrontiert(e) die deutsche Öffentlichkeit mit den Gewaltverbrechen der NS-Vergangenheit. Sie war weitgehend verdrängt und daher nicht aufgearbeitet worden. Der älteren Generation wird daher häufig vorgeworfen, daß sie seit 1933 nicht nur versagt habe oder schuldig geworden sei, sondern auch seit 1945 ihre braune Erblast verleugne oder verharmlose, statt sich ihr zu stellen.“ 55 In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde eine Reihe von Reformen (das Stabilitätsgesetz, die Flexibilisierung der Ostund Deutschlandpolitik, die Strafrechtsreform, die Reform der Verkehrspolitik, die Verabschiedung der Notstandsgesetze, die Bildungsreform) in Angriff genommen, die es erlauben, vom „Ende der Nachkriegszeit“, „Durchbruch zur Modernität“ mit Abstrichen, „Abschied von gestern“ zu sprechen. 56 Sie erregten die Öffentlichkeit stark und polarisierten sie.

Ab 1967 wurden es sei erinnert an herausragende Fälle wie die Erschießung Benno Ohnesorgs am 2.6.1967 in Berlin, die Kaufhausbrandstiftung durch Andreas Baader, Gudrun Ensslin u.a. in Frankfurt/Main und das Attentat auf Rudi Dutschke im April 1968 die Stimmung, die Forderungen und die Aktionsformen auf beiden Seiten immer radikaler.

Die ehemalige Schülerin Luise SchornSchütte schreibt über diese Zeit:

Die ehemalige Schülerin Luise SchornSchütte schreibt über diese Zeit:

„In meine Schulzeit (1959-1968) fiel bereits die beginnende Politisierung auch der Schülerschaft, die wir in Osnabrück zusammen mit den Schülern des Ratsgymnasiums und der Käthe-Kollwitz-Schule lebhaft diskutierten im Schülerrat auf Stadtebene, dessen Mitglied ich zeitweise war. Frau Brunkhorst hat diese Diskussionen stets offen begleitet, wenn auch allmählich beunruhigter werdend, aber im Gymnasium am Wall konnte alles in der Schülermitverwaltung unter der bewährten Leitung von Frau Otschipka und Frau Grüneisen erlebt werden. Ich habe in diesen Jahren in der SMV gelernt, wie Demokratie funktioniert das meine ich nicht sarkastisch, sondern sehr überzeugt. In den folgenden Studentenjahren, die ich als Studentin der Juristerei, Geschichte und Politikwissenschaft u.a. auch in Marburg erlebt habe, waren dies durchaus Kenntnisse, die ich gebrauchen und einsetzen konnte.. Ich bin jetzt Professorin für neuere Geschichte an der Universität Potsdam... In der Geschichtswissenschaft braucht man in den neuen Bundesländern viel Tatkraft; das Engagement ist aufreibend, stößt auf viel Ablehnung, es bleibt also eine Aufgabe. Daß ich diese Aufgabe hier wahrnehmen kann, liegt natürlich einmal an einem anregenden Studium, aber die Grundlagen dazu wurden ‚am Wall‘ gelegt ich sehe das in der Rückschau sehr klar... Die (politischen) Diskussionen haben mir immer den Eindruck vermittelt, ernst genommen zu werden, und das war in den ausgehenden 60er Jahren keineswegs selbstverständlich, auch nicht in einem Elternhaus, das die politischen und intellektuellen Diskussionen begrüßte. Zu stark war doch immer noch das Rollenmuster verankert: ein Mädchen hat sich mit all dem nicht zu befassen. Und genau diese Haltung habe ich in der Schule am Wall nie erlebt wir waren ein reines Mädchengymnasium und haben natürlich schon deshalb bestimmte Rollen eingeübt. Aber zugleich lernten wir, wie wir sie neu beleuchten könnten, mutig auch einmal etwas anderes ausprobieren könnten. Der Grund dafür, daß das am Wall möglich 22 war, war gewiß ein damals recht junges Kollegium,“ (Das mag für das Klassenkollegium zutreffen, insgesamt war das Kollegium damals eher überaltert. Eva Heemann) „eine im traditionalen Sinne liberale Direktorin und die Gewißheit unter den Schülerinnen, in einem Freiraum zu leben, der den Ernstfall nicht zulassen würde. Mancher würde das als ‚Scheinwelt‘ bezeichnen, ich selbst habe das gewiß vor 25 Jahren auch noch getan, heute aber ist meine Perspektive deutlich verändert..“ 57

Die Schulsprechertätigkeit von Ulrike Block und Luise Schorn findet sich im Jahresbericht 1966/67 lobend erwähnt: „Beide zeichneten sich durch große Aktivität und Zuverlässigkeit aus. Dadurch wurde die SMV im Bewußtsein der Schülerinnen präsent.“ 58 Im Jahresbericht 1960/61 hatte es dagegen geheißen: „Es zeigt sich immer wieder, daß die SMV der Hilfe der Erwachsenen bedarf. Da diese vom Kollegium, das durch eigene Arbeit sehr in Anspruch genommen war, nicht in genügendem Maße gegeben werden konnte, erlahmte auch hier und da das Interesse an der SMV. Anerkennenswert rührig war die SMV auf karitativem Gebiet.“ 59 Wenn 1961 Defizite beklagt wurden, ist das wohl so zu deuten, daß die Wahrnehmung karitativer Aufgaben wie Geld für wohltätige Zwecke sammeln und Päckchen verschicken und auch die Vermittlung der Hausund Schulordnung an die Schülerinnenschaft als SMV-Aufgaben auch der Schulleitung nicht mehr genügten, daß vielmehr anderes gefragt war. Was das allerdings war, wurde nicht ausgesprochen. Aktivität und Zuverlässigkeit wurden 1967 bei den Schulsprecherinnen Block und Schorn gelobt; daß sie Diskussionen und Arbeitsgemeinschaften über politische Themen initiierten, wird im Jahresbericht nur aus dem Kontext ersichtlich. Noch immer die Scheu, unter Bezugnahme auf die historisch-politische Situation konkret zu werden? In der Bundesrepublik Deutschland herrschte seit Ende der sechziger Jahre, wenn nicht einerevolutionäre Stimmung, so doch ein Klima der Verunsicherung.

„Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an!“ verkündete Willy Brandt, der erste SPD-Kanzler der Bundesrepublik, in seiner ersten Regierungserklärung am 28.10.1969.

Welch eine Herausforderung für vorwiegend ältere Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach der NS-Diktatur in der „Kanzler-Demokratie“ unter Adenauer durchaus wohl gefühlt hatten, sich auf der richtigen Linie wähnten und deren Ideologieverdacht sich ausschließlich gegen „die Linken“ richtete! Sie mußten, wenn sie nicht resignieren wollten, umdenken und auf politischem Gebiet Dynamik entwickeln. Was aber, wenn sie die Methoden und Umgangsweisen der Veränderungswilligen als rüde verabscheuten und sich der Zusammenarbeit verweigerten? In der Schule stellte sich diese Frage in den siebziger Jahren.

![]() Festschriftsauszug 1945-1970561.77 KB

Festschriftsauszug 1945-1970561.77 KB